Alimentation en eau et irrigation

à Sidi-bel-Abbès après 1843 1/8

L'oued Mekerra, abandonné à lui-même, avait son cours arrêté en plusieurs endroits, par la chute de quelques arbres formant autant de barrages naturels, et avec la reproduction des mêmes faits revenant d'une façon périodique, cette rivière était devenue trop étroite pour renfermer ses eaux, soit en hiver, où le plus petit cours d'eau devient un torrent, soit à l'époque des crues très fréquentes de ce côté.

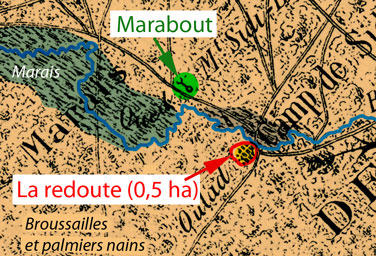

Aussi un vaste marais s'était-il primitivement formé dans toutes les parties basses, peu éloignées du marabout de Sidi-bel-Abbès, constituant un véritable foyer pestilentiel, abrité par des herbes hautes, et rendant insalubre une certaine étendue des environs. Les mêmes faits pour les mêmes raisons, s'étaient reproduits dans l'ensemble du territoire, chaque fois qu'un cours d'eau, si faible qu'il fut, permettait l'enchaînement des phénomènes naturels que nous venons d'esquisser.

De toutes parts, le palmier nain s'était vigoureusement emparé du sol et y régnait en maître absolu, si ce n'est dans les endroits où les indigènes mettaient chaque année le feu,

à Sidi-bel-Abbès après 1843 1/8

L'oued Mekerra, abandonné à lui-même, avait son cours arrêté en plusieurs endroits, par la chute de quelques arbres formant autant de barrages naturels, et avec la reproduction des mêmes faits revenant d'une façon périodique, cette rivière était devenue trop étroite pour renfermer ses eaux, soit en hiver, où le plus petit cours d'eau devient un torrent, soit à l'époque des crues très fréquentes de ce côté.

Aussi un vaste marais s'était-il primitivement formé dans toutes les parties basses, peu éloignées du marabout de Sidi-bel-Abbès, constituant un véritable foyer pestilentiel, abrité par des herbes hautes, et rendant insalubre une certaine étendue des environs. Les mêmes faits pour les mêmes raisons, s'étaient reproduits dans l'ensemble du territoire, chaque fois qu'un cours d'eau, si faible qu'il fut, permettait l'enchaînement des phénomènes naturels que nous venons d'esquisser.

De toutes parts, le palmier nain s'était vigoureusement emparé du sol et y régnait en maître absolu, si ce n'est dans les endroits où les indigènes mettaient chaque année le feu,

comme un moyen économique, mais imprévoyant, de procurer à leurs bestiaux une herbe nouvelle au Printemps.

La disparition successives des forêts, l'occupation du sol par des broussailles, d'autant plus basses que les dents des chêvres nuisaient sans cesse à leur développement, et une sécheresse devenant de plus en plus grande, avec un climat fort chaud, étaient les résultats d'une semblable incurie. Ci-dessous, carte "Bastide" 1845 colorisée, situation de la redoute entre Mekerra et glacis NO

La disparition successives des forêts, l'occupation du sol par des broussailles, d'autant plus basses que les dents des chêvres nuisaient sans cesse à leur développement, et une sécheresse devenant de plus en plus grande, avec un climat fort chaud, étaient les résultats d'une semblable incurie. Ci-dessous, carte "Bastide" 1845 colorisée, situation de la redoute entre Mekerra et glacis NO

Histoire de Sidi-bel-Abbès